みなさんチョメっす!

ガラパゴスのMAD☆DOG・フタキでぇ~~~ッス!!!

伊豆山地方での大雨災害、心よりお見舞い申し上げます。

盛り土やメガソーラー開発による環境破壊が原因とも言われておりますが、何よりも記録的な豪雨が直接的な原因であることは間違いありません。

ここ最近の日本は毎年梅雨の時期には大雨が、夏になるとゲリラ豪雨が各地を襲うようになりました。

ワタシが子供の頃には老害的なジジィ達が「最近の若者は暑い暑いと言ってすぐにクーラーつけるから…」みたいなことを言ってましたが、ジジィ達が若い頃の夏と私が若い頃の夏ではそもそも基本的な気温が違いましたし、それが今ではクーラー付けないと死んじゃうレベルの暑さになるのが普通になってきましたね。

国内だけでなく世界に目を向けてみましょう。

2020年だけでも1月にはオーストラリアで大規模な山火事が発生し、8月には韓国で記録的な豪雨による洪水、9月に米国カリフォルニアで熱波による山火事、11月にはフィリピンで史上最大級の威力を持った台風が…。

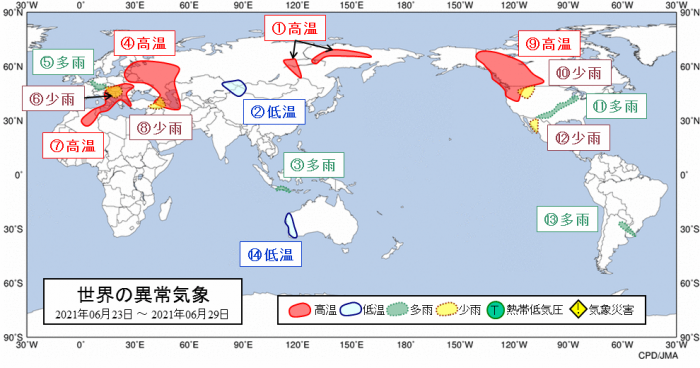

そして下の図は気象庁が発表している世界の異常気象報告図(先週のデータ)です。

1番のシベリアでは平年の平均気温が16℃のところ日中最高気温が31℃を越えたそうですし、2番のウイグル自治区では平年気温が27℃のところ最低気温が13℃を下回ったりと、世界的に見て気温にも異常が起きているようです。

しかし特に驚くべきデータは9番のカナダ西部です。

平年なら冷涼な地域なはずなのに先週の6月29日には49.5℃という高温を記録し、その影響で少なくとも233人の死亡が確認されたのだとか…。

こういう世界的な大変動が急激に起きているので、その原因を巡って色んな説が飛び交います。

環境破壊が原因だー!と言う人もいれば、神々の怒りだー!と言う人も。

まぁ、どっちの意見も分からんでも無いですが、いずれにしても人間の数が減らなきゃどうにもならない話です。

でも最近の学説では地球ってのが氷河期と間氷期、つまり寒冷期と温暖期を繰り返しているということが分かってきました。

数年前に東大の研究チームが発表した論文によると、氷河期が10万年周期でやって来るのは氷の重さで地盤が数千年かけて沈下し、その結果融解。

そしてその反動で地盤は隆起する性質があり、上下差はなんと数千メートルにも及ぶそうです。

これはとてつもなく長い目で見ると、地球の地盤ってのは思ったよりもグニャグニャと動いてるっぽいですよ。。。

イエス・キリストが産まれたのが約2000年前、中国最初の王朝が3千数百年前、人類が産まれたのが500~600万年前、そして地球が産まれたのは46億年前。

はぁ、、、こうやって考えると、人間ってなんだかちっぽけですね。

と、そんな地学的センチメンタルに浸ってる場合ではなく、今が大事!

とにかく何が原因で異常気象が起きているのかは分かりませんが、我々にできることは危険を感じたら避難することくらいです。

人生なんてたかだか数十年なんですから、地球の偉大さを甘く見ず、自然に敬意を持って過ごしたいものですね。

ハイ。

それでは本題である新入荷情報の方も、しっかりとイッておきましょーーーッ!!!!!!

その1

画像上がオスで下がメス、、、で合ってると思います!

マレーシア産の樹上性トカゲで、しっかりと飼い込むと見事な明るい発色を魅せてくれます。

ジッとしている縦留まり系かと思いきや、意外なほど活発に動き回るので見ていて飽きません。

頭部のアップはこんな感じ。

やはり画像上がオスで下がメス、、、で合ってると思います!

眼の周りが黒っぽいから精悍かつ悪そうな雰囲気が出ていてカッコいい!!!

その2

その3

その4

その5

その6

その7

その8

以上。

それでは次回のマッドドッグブログもお楽しみにーーーッ!!!!!!!!!!!!